今天是4月22日,世界地球日,雖然今年制定的主題還是落在減塑上,但我想趁著今天跟大家談談"永續飲食"的概念~

根據聯合國糧食及農業組織(FAO)的定義,永續飲食不僅關注食品的營養價值,還要考慮生產過程對環境和社會的影響。這涉及從食材的生產、加工、包裝到使用方式等一系列環節。

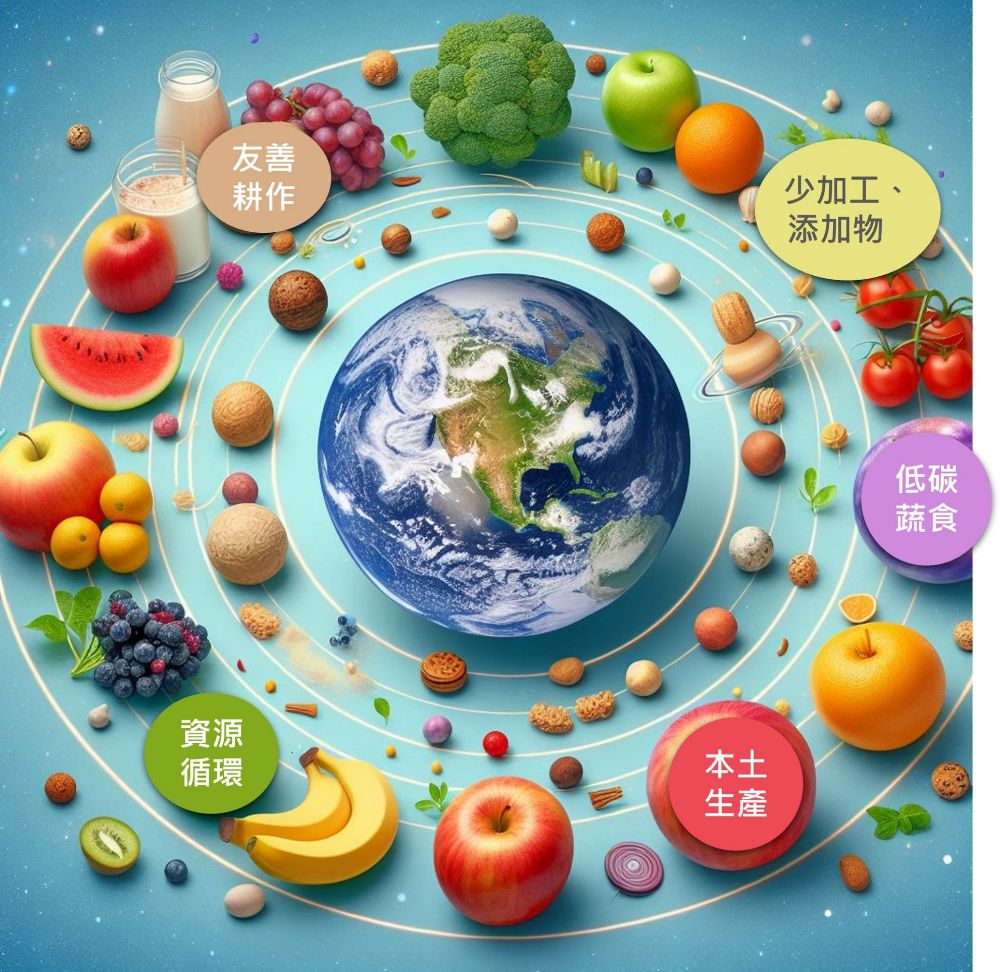

永續飲食五大關鍵指標

遵循國內外有機農業、友善耕作和綠色保育等認證,確保食材的種植和處理過程符合環保標準。

目前許多超市都有有機蔬菜、轉型期蔬菜等,都是更貼近友善耕作的農業模式,有人會說有機可能是假有機,而我傾向於信任認證標章,目前台灣的有機認證標章已有多家參與;或是也可以實地參訪有機農場,我自己熟悉的有機農場如: @迴鄉有機驛站 、 @銀川有機米 等,還有很有職人要求的小農,像我每年要買的有機柿子,大哥每天分享農場裡的點點滴滴,等收到柿子時,就可以了解到食物得來不易,並且感恩大自然給我們這麼甜美又沒有農藥的食物;多多了解他們對土地、農作物的理念,也可以讓自己吃到安全且符合永續概念的食物喔!!

通過符合減少添加物的「潔淨標章」等認證,減少食品中的化學添加物,同時降低了製程所產生的碳排放。

台灣目前有慈悅和中華穀研所的潔淨標章,葉子越多、標註100%無添加的桂冠等方式來表達添加物減少的等級,目前越來越多廠商加入,對於孩子的食育來說,詳細看懂食品成分或是直接認標章,都是很不錯的方式。不久前到幼稚園教課時,孩子們也問說怎麼挑選沒有添加物的食物呢?在教了他們認識「潔淨標章」後,相信這群認真的孩子,會在生活中去尋找潔淨標章的葉子及桂冠的身影!!

減少食用畜牧產肉類,多選擇蔬食及保護海洋生態的永續海鮮,同時減少了畜牧業所產生的溫室氣體排放。這裡的低碳指的是低碳排放,和平常在診間教導的低碳水飲食不一樣,但兩者可以同時並存;例如選擇哈佛餐盤的飲食模式,並儘量以豆製品作為蛋白質的主要來源就可以簡單達成低碳排且低碳水 的飲食。

為什麼要儘量選擇豆製品呢?

雖然台灣的黃豆大多非本地產,碳足跡不低,

但國健署建議蛋白質的來源為的"豆魚蛋肉",其中的豆製品排在首位,除了低飽合脂肪酸及高纖維外,亦可以選擇有機的傳統豆腐(少添加物)、豆漿,即可符合5大關鍵中的2項指標,

因此進來的"周一無肉日"口號,不只提醒大家不僅要低碳水也要低碳排,對自己的身體及地球的健康都是更好的選擇。

選擇本土生產的食物,減少了長途運輸所帶來的碳排放(碳足跡),同時支持了本地農業發展。

最近很紅的字ESG,ESG 是 3 個英文單字的縮寫,分別是

環境保護(E,environment)、

社會責任(S,social)和

公司治理(G,governance) ,

聯合國全球契約(UN Global Compact)於 2004 年首次提出 ESG 的概念,被視為評估一間企業經營的指標。

其中的E就是指環境保護(E,environment):包含溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等環境污染防治與控制。

減少過多的運輸碳足跡,對環境就越好,相對來說就是以本產食物為主,外來的食物作為偶爾的增添的飲食的變化、生活的情趣。

提倡全食物利用,並鼓勵使用低碳包裝等方式,實踐資源的循環再利用,減少浪費。

今年2024世界地球日的主題是「多一塑不如少一塑」,要實現「2040 年將塑膠產量減少 60%」的目標,我想大家平常能做的事非常簡單:

科學家透過最新研發的技術,在熱門品牌瓶裝水中偵測到平均每公升水中含有24萬個可檢測出的塑膠微粒,比先前估計的高出10到100倍。

這些塑膠微粒中,最常見的是尼龍,它可能來自於用來淨化水的塑膠過濾器,其次是塑膠瓶本身的製造材料聚對苯二甲酸乙二酯(Polyethylene Terephthalate, PET),在瓶子受到擠壓時會滲出。其他種類的塑膠微粒會在開關瓶蓋時進入水中。