為什麼孩子總是拒絕吃蔬菜?🥦

很多家長都有相同的煩惱——孩子看到綠色蔬菜就翻白眼,不是夾到碗邊就是乾脆不吃,甚至會說出「菜好苦、我不要!」的反應。多數爸媽一開始會試圖溝通,後來逐漸放棄,轉而安慰自己「長大自然就會吃了」。但事實上,這個「長大」可能來不及。

根據《Appetite》2016年發表的一項研究指出,挑食的幼兒其膳食纖維攝取量顯著偏低,這與便祕、糞便偏硬等消化問題有明確關聯。這也意味著,長期不吃蔬菜,腸道菌相容易失衡,不僅會讓排便變得困難,還會影響整體營養的吸收。

進一步來說,《Frontiers in Pediatrics》2018年的研究指出,挑食的孩子在體重、身高、活動力以及免疫功能等各項健康指標上,普遍落後於非挑食兒童。這不只是吃不吃青菜的問題,而是牽涉到孩子整體發育的關鍵指標。

尤其在學齡前階段,是神經系統、免疫系統與消化系統發育的黃金時期,若此時因偏食造成營養失衡,錯過的將不只是身高成長,更是腦部與免疫的關鍵發展窗口。

靠搭配勝過強迫,讓孩子願意吃蔬菜 🥗

「吃蔬菜!」這句話如果每天喊十遍,孩子還是不願意動筷,那麼你需要的不是更多說服,而是更有策略的搭配方式。孩子不是不願意吃,而是不喜歡「單獨呈現」的蔬菜味道、纖維感或是苦澀口感。

根據《Proceedings of the Nutrition Society》2015年的研究,挑食兒童最常缺乏的正是來自蔬菜的膳食纖維來源。然而,這個問題不一定要透過強迫解決,而是可以透過料理轉化的方式,將蔬菜「悄悄融入」孩子喜歡的食物當中。

舉例來說,將菠菜、紅蘿蔔、洋蔥等切碎拌入蛋捲、炒飯或雞肉餅中,不僅可降低蔬菜的纖維感,也能減少生菜的生味,讓孩子更容易吞嚥與接受。另外一個受歡迎的方式是「綠拿鐵」,將白木耳、蘋果、香蕉和少量菠菜打成果昔,甜味明顯、口感滑順,孩子通常願意嘗試,甚至還會覺得「像果汁一樣好喝」。

這些方式不僅能提高蔬菜攝取量,也能讓孩子從「我在吃健康的東西」的抗拒感,轉變為「這好吃耶」的正向情緒,進一步打開味覺接受度。

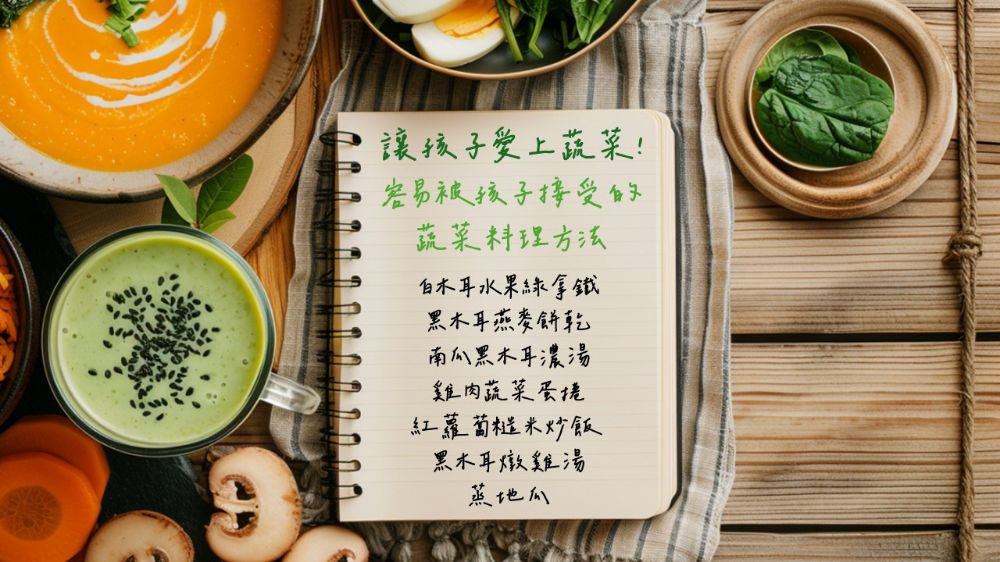

四餐搭配提案:從飲食習慣根本改善 🍽️

要讓孩子攝取足夠的蔬菜營養,重點不是一天之內塞進多少青菜,而是讓他們在不同的時間、不同的形式下,自然接觸並逐步接受。這樣一來不僅避免「吃青菜=痛苦」的印象,也能讓蔬菜的好處平均分配在整天。

以下是一日四餐的蔬菜營養搭配建議,實際好操作、孩子接受度高:

🥣 早餐

- 白木耳綠拿鐵(白木耳+蘋果+香蕉+少量菠菜)

- 黑木耳燕麥餅乾一份

🍱 午餐

- 南瓜黑木耳濃湯(濃稠、香甜不刺激)

- 雞肉蔬菜蛋捲(搭配紅蘿蔔與洋蔥)

- 糙米飯一碗

🍓 點心

- 原味優格+奇異果+碎核桃(提升纖維與脂溶性維生素)

🌙 晚餐

- 紅蘿蔔糙米炒飯

- 黑木耳燉雞湯(膠質豐富)

- 蒸地瓜半顆

透過這樣的分散式搭配,孩子會覺得「這餐好吃」,卻不會察覺「我正在吃很多蔬菜」。久而久之,他們對蔬菜的排斥感會逐漸降低,甚至主動說:「今天還有那個濃湯嗎?」

飲食教育,才是根治挑食的關鍵 💡

挑食,不只是孩子的問題。根據《Jurnal Ners》2020年的系統性回顧,挑食行為會導致孩子攝取不足的微量營養素,包括鐵、鋅、蛋白質等,進而影響成長與專注力。與其說這是飲食上的小困擾,不如正視這是需要被解決的「健康問題」。

那麼解法是什麼?答案不在廚房,而在親子關係與家庭教育中。家長若能給予孩子參與感,例如讓他們選擇想要吃哪種果昔、參與洗菜或擺盤,孩子會有「這是我做的」的自豪感,進而願意嘗試更多平常抗拒的蔬菜。

最後根據《Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia》於2024年發表的文獻回顧指出,挑食兒童的改善策略若能結合感官引導(例如從顏色與口感認識蔬菜)、家庭飲食教育(家長以身作則)與實際菜單的變化,成功率將大幅提升。這不只是飲食行為的改善,而是從根本建立健康飲食習慣的教育過程。

青菜,其實孩子也能愛上!🌱

讓孩子愛上蔬菜,不是夢。你不需要靠威脅利誘,也不需要強行灌輸健康概念。真正有效的方式是「透過生活中的每一餐」,讓蔬菜自然而然進入孩子的口中與記憶中。

從今天起,不妨開始:

✅ 將蔬菜與蛋、飯、果汁做創意搭配

✅ 給孩子參與感,讓他們一起做果昔、擺盤

✅ 打破「蔬菜就是不好吃」的刻板印象

你會發現,當孩子主動說「這個湯好好喝」、「我想再喝一次綠拿鐵」的那一刻,就是你改變他一生健康的關鍵時刻。

✅【兒童蔬菜攝取 Top 10 清單】

1️⃣ 菠菜紅蘿蔔蛋捲

作法:將菠菜與紅蘿蔔切細炒香後,加入蛋液煎成蛋捲。

原因:蛋香中和蔬菜味,色彩豐富吸引孩子,加熱後的紅蘿蔔更易吸收β-胡蘿蔔素。

2️⃣ 白木耳水果綠拿鐵

作法:白木耳+香蕉+蘋果+菠菜+無糖豆漿打成濃稠果昔。

原因:水果的甜味掩蓋蔬菜味,白木耳補充膠質與水溶性纖維,幫助腸胃蠕動。

3️⃣ 南瓜黑木耳濃湯

作法:南瓜蒸熟後與燉煮黑木耳打成濃湯,可加入洋蔥與雞高湯提味。

原因:滑順口感讓孩子不抗拒,南瓜提供甜味與維生素A,有助免疫與眼睛健康。

4️⃣ 紅蘿蔔糙米炒飯

作法:紅蘿蔔刨絲與玉米、蛋一起炒糙米,酌加少量醬油或天然香油提味。

原因:將蔬菜藏進主食,孩子不易挑出;糙米提供膳食纖維、穩定血糖。

5️⃣ 彩蔬起司焗飯

作法:青花菜、玉米、甜椒切丁炒過後與飯混合,撒上起司烤至微焦。

原因:起司的香氣能掩蓋蔬菜味,色彩繽紛吸引孩子,提高接受度。

6️⃣ 菠菜地瓜鬆餅

作法:熟地瓜壓泥加入蛋與切碎菠菜調成鬆餅糊,煎熟即可。

原因:地瓜自然甜味+柔軟口感,菠菜的苦味被蓋住,是便祕兒的好幫手。

7️⃣ 高麗菜豆腐煎餅

作法:將高麗菜剁碎與嫩豆腐、蛋、少許地瓜粉拌勻煎成煎餅。

原因:豆腐柔軟、易入口,高麗菜煮過後甜味明顯,適合初學蔬菜的孩子。

8️⃣ 海苔菠菜飯糰

作法:菠菜燙熟切碎拌飯,加芝麻與少量鹽調味,捏成小飯糰裹上海苔。

原因:海苔香氣加分,孩子愛拿著吃,營養與樂趣兼具。

9️⃣ 彩色蔬菜蒸蛋

作法:紅蘿蔔、甜椒切細加入蛋液,隔水蒸熟。

原因:蒸蛋滑順,能包容蔬菜顆粒,孩子不會排斥,蛋白質與蔬菜營養一次到位。

🔟 洋蔥蘋果雞湯

作法:洋蔥炒香後與雞肉、蘋果、紅蘿蔔一起熬煮成清湯。

原因:洋蔥與蘋果增加自然甜味,湯品型態孩子接受度高,也可搭配飯一起吃。

📌 小叮嚀:

- 利用孩子喜歡的味道與食材(如起司、地瓜、蛋)掩蓋蔬菜原味是關鍵。

- 搭配不同色彩、形狀製作出視覺吸引力,也是讓孩子「願意嘗試」的重要策略!

- 每週漸進式嘗試 1~2 種新搭配,減少孩子對蔬菜的「心理抗拒」。

✔ 5 種孩子較容易接受的蔬菜變化方式

1️⃣ 拌入蛋料理:

如蔬菜蛋捲、蔬菜蒸蛋,把菠菜、紅蘿蔔等切細後加入蛋中,軟滑口感掩蓋蔬菜纖維感,接受度高。

2️⃣ 蔬菜變身成濃湯或果昔:

例如南瓜濃湯、白木耳綠拿鐵,加上水果或牛奶打成果昔,讓孩子感覺像在喝飲料。

3️⃣ 彩色混炒飯/飯糰:

將紅蘿蔔、高麗菜、甜椒剁碎拌入飯中,混入起司或海苔捏成可愛飯糰,不容易挑掉。

4️⃣ 蔬菜入點心:

例如地瓜菠菜鬆餅、菠菜芝麻小煎餅,把蔬菜包進點心,孩子吃得開心又不怕。

5️⃣ 用天然甜味蔬菜入菜:

像南瓜、玉米、番茄等甜味重的蔬菜,加熱後更好入口,是挑食兒童的入門首選。

✔ 蔬菜 + 蛋白質的黃金搭配比例

👉 一餐中理想攝取:

- 蔬菜:主食:蛋白質 = 1.5:1:1

- 每餐目標攝取半碗到一碗煮熟蔬菜(約50~100g)

- 搭配優質蛋白質來源:蛋、豆腐、雞肉、魚肉

✅ 這樣不僅提升孩子對蔬菜接受度,還能幫助營養吸收、肌肉發展與免疫力!

✔ 推薦 3 日挑食兒童餐單範例

📅 Day 1:紅黃配色引發食慾

- 早餐:白木耳水果優格杯 + 黑木耳燕麥餅乾

- 午餐:紅蘿蔔起司炒飯 + 雞肉番茄蛋花湯

- 點心:香蕉地瓜鬆餅 + 無糖豆漿

- 晚餐:南瓜濃湯 + 香煎豆腐 + 糙米飯

📅 Day 2:藏菜技巧日

- 早餐:菠菜香蕉果昔 + 烤吐司

- 午餐:紅蘿蔔高麗菜肉丸 + 彩椒炒飯

- 點心:玉米芝麻小煎餅 + 溫豆漿

- 晚餐:番茄馬鈴薯雞肉燉煮 + 海苔飯糰

📅 Day 3:湯品強化日

- 早餐:蔬菜起司蒸蛋 + 水果燕麥

- 午餐:蔬菜豆腐蒸餅 + 黑木耳雞湯 + 地瓜飯

- 點心:藍莓白木耳果凍杯 + 無糖堅果

- 晚餐:菠菜滑蛋粥 + 魚肉丸燙青菜

🎯 溫馨提醒:

- 從孩子最喜歡的食材出發,再混合蔬菜,循序漸進地調整口感。

- 千萬不要用強迫方式逼吃蔬菜,會讓孩子建立負面印象。

- 多樣化料理方式+參與廚房小任務,能提升孩子對蔬菜的好奇與接受度。

📚 參考文獻

1. Taylor et al. (2016). Picky eating in preschool children. Appetite

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4422022/

2. Chao (2018). Picky Eating & Growth. Frontiers in Pediatrics

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29484290/

3. Fitriana et al. (2020). Systematic Review on Picky Eating. Jurnal Ners

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-019-0899-x

4. Susilowati et al. (2024). Picky Eating Intervention Review. MPPKI

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36615899/

5. Xue et al. (2015). Growth in Chinese Preschoolers with Picky Eating. PLoS ONE